□林山惠

沿着威远县曹家山377级石梯拾级而上。灰黑的石梯上青苔暗绿,两旁的大树郁郁葱葱,它们见证了近60年前的那场大会战,也在岁月的前行中将那段故事尘封。只有路边挂满藤蔓的干打垒残墙,向我们诉说着这里当年的辉煌。

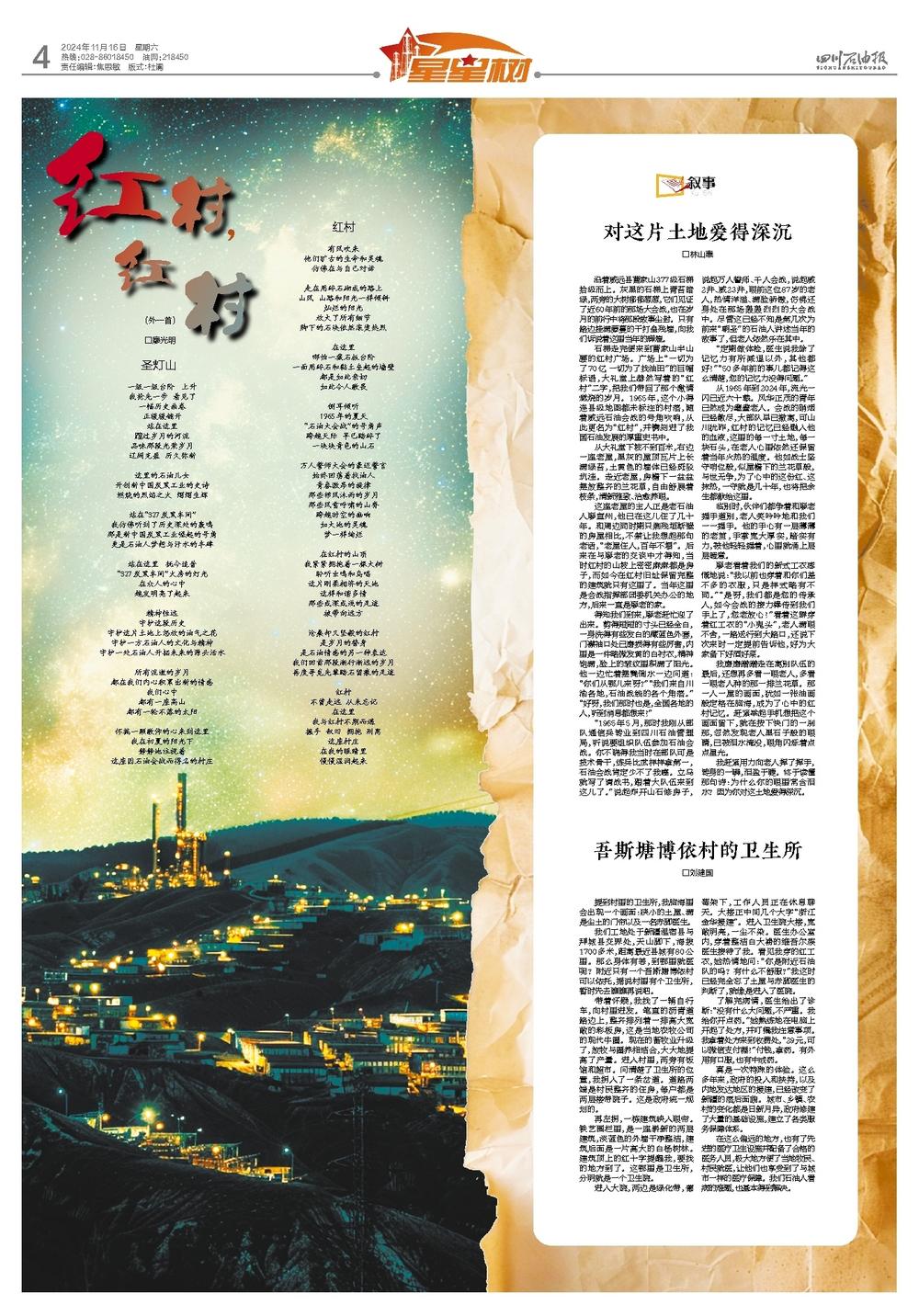

石梯走完便来到曹家山半山腰的红村广场。广场上“一切为了70亿 一切为了找油田”的巨幅标语,大礼堂上赫然写着的“红村”二字,把我们带回了那个激情燃烧的岁月。1965年,这个小得连县级地图都未标注的村落,随着威远石油会战的号角吹响,从此更名为“红村”,并镌刻进了我国石油发展的厚重史书中。

从大礼堂下坡不到百米,右边一座老屋,黑灰的屋顶瓦片上长满绿苔,土黄色的墙体已经斑驳坑洼。走近老屋,房檐下一盆盆摆放整齐的兰花草,自由舒展着枝条,清新雅致、治愈养眼。

这座老屋的主人正是老石油人廖宣州,他已在这儿住了几十年。和周边同时期只剩残垣断壁的房屋相比,不禁让我想起那句老话,“老屋住人,百年不塌”。后来在与廖老的交谈中才得知,当时红村的山坡上密密麻麻都是房子,而如今在红村旧址保留完整的建筑就只有这里了。当年这里是会战指挥部团委机关办公的地方,后来一直是廖老的家。

得知我们到来,廖老赶忙迎了出来。剪得短短的寸头已经全白,一身洗得有些发白的藏蓝色外套,门襟袖口处已磨损得有些厉害,内里是一件略微发黄的白衬衣,精神饱满,脸上的皱纹里积满了阳光。他一边忙着摆凳倒水一边问道:“你们从哪儿来呀?”“我们来自川渝各地,石油战线的各个角落。”“好呀,我们那时也是,全国各地的人,听到消息都想来!”

“1965年5月,那时我刚从部队通信兵转业到四川石油管理局,听说要组织队伍参加石油会战。你不晓得我当时在部队可是技术骨干,练兵比武样样拿第一,石油会战肯定少不了我噻。立马就写了请战书,跟着大队伍来到这儿了。”说起炸开山石修房子,说起万人誓师、千人会战,说起威2井、威23井,眼前这位87岁的老人,热情洋溢、满脸骄傲,仿佛还身处在那场轰轰烈烈的大会战中。尽管这已经不知是第几次为前来“朝圣”的石油人讲述当年的故事了,但老人依然乐在其中。

“定期做体检,医生说我除了记忆力有所减退以外,其他都好!”“50多年前的事儿都记得这么清楚,您的记忆力没得问题。”

从1965年到2024年,流光一闪已近六十载。风华正茂的青年已然成为耄耋老人。会战的硝烟已经散尽,大部队早已撤离,可山川犹昨,红村的记忆已经融入他的血液,这里的每一寸土地,每一块石头,在老人心里依然还保留着当年火热的温度。他如战士坚守哨位般,似屋檐下的兰花草般,与世无争,为了心中的这份红、这抹热,一守就是几十年,也将把余生都献给这里。

临别时,伙伴们都争着和廖老握手道别,老人笑吟吟地和我们一一握手。他的手心有一层薄薄的老茧,手掌宽大厚实,踏实有力,被他轻轻握着,心里就涌上层层暖意。

廖老看着我们的新式工衣感慨地说:“我以前也穿着和你们差不多的衣服,只是样式略有不同。”“是呀,我们都是您的传承人,如今会战的接力棒传到我们手上了,您老放心!”看着这群穿着红工衣的“小鬼头”,老人满眼不舍,一路送行到大路口,还说下次来时一定提前告诉他,好为大家备下好酒好菜。

我磨磨蹭蹭走在离别队伍的最后,还想再多看一眼老人,多看一眼老人种的那一排兰花草。那一人一屋的画面,犹如一张油画般定格在脑海,成为了心中的红村记忆。赶紧举起手机想把这个画面留下,就在按下快门的一刹那,忽然发现老人黑石子般的眼睛,已被泪水淹没,眼角闪烁着点点星光。

我赶紧用力向老人挥了挥手,转身的一瞬,泪盈于睫。终于读懂那句诗:为什么你的眼里常含泪水?因为你对这土地爱得深沉。