□陈文举 李嘉欣 摄影报道

3月20日,物探公司川中南充北地区三维项目钻井进入最后收尾阶段。6时30分,天色微明,钻井机组员工黄存义和工友们一道,背负着油桶和工具行进在前往工地的山路上。

作为项目钻井工序的骨干力量,黄存义机组今天要打通的钻井地段位于嘉陵江岸的黄土砾石区。山高,沟深,林密,这是项目钻井生产中最后一块难啃的“硬骨头”。

“一开年,我们机组就担负起砾石区和高难复杂地段的钻井攻坚任务,哪儿有‘硬骨头’就去哪儿搞突击。”从2月15日上工地至3月20日,黄存义机组已打井35天,完成钻井近300口,施工进度名列前茅,大伙儿称他们是突击机组中的“战斗机”。

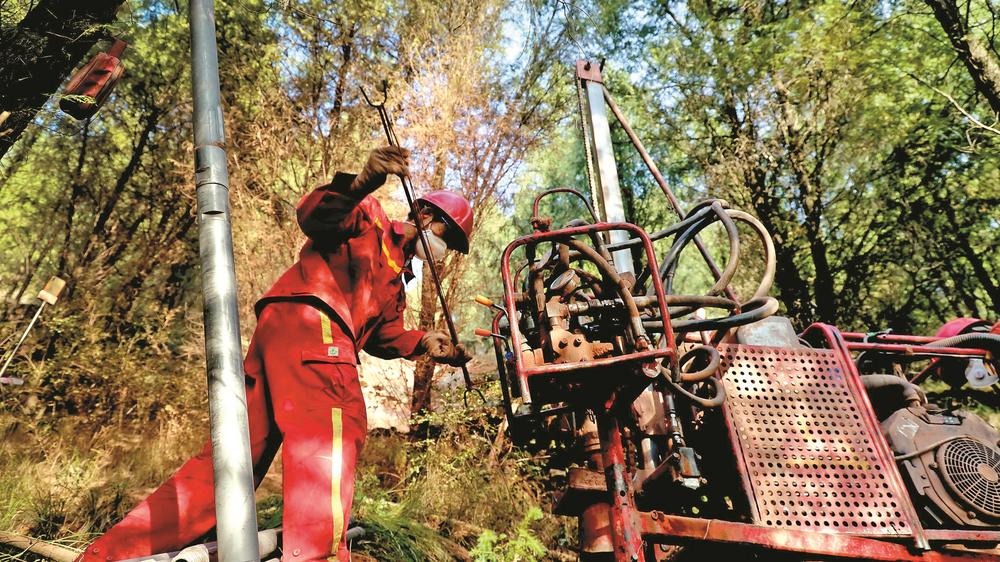

攻坚啃硬,靠的是硬功夫。启动钻机,黄存义一边精心施钻,一边仔细观察井口岩屑变化,判断井孔内的岩层情况。“黄土砾石夹杂砂、泥岩层,这样的井位很是难钻。”结合井位的岩层变化情况,黄存义不停地操作钻机,反复提降钻杆、加减压力,灌注洗井液,更换不同的钻具组合施钻。

经过轮翻几次的“组合拳”操作,钻孔进度慢慢加速,黄存义的脸上、身上已裹满泥浆。黄存义说,打井好又快,技术是关键,越是复杂难钻的困难井,越拼技术。20多年的钻井生涯,练就了黄存义过硬的钻井技术,让他在多个项目施工中屡创佳绩。

修好路,提进度。在抓紧时间钻井的同时,机组员工王刚、王卫平、张先贵3人也在忙碌着寻找前方的井位位置,规划机组行进路线,抢修搬迁道路。王刚说,路线规划要安全便捷、省时省力,有时候为了找到最合适的搬迁线路,他们会围绕井位爬山越沟走几个来回。

随着叮当、叮当的敲击声,狭陡的岩壁之间,下一个井位的搬迁道路已逐步修通,王卫平、张先贵正费劲地用锄头、铁锹夯实路面,加固梯步落脚点,汗水不断滴落在泥土上。王卫平擦着汗说,路修得好、修得快,钻机搬迁更快速,才能有更多的时间打井提进度。十多年来,爱动脑子的王卫平也在不同施工环境中总结出了自己的修路诀窍:“路线规划要提前,省时省力和避险;路面夯实要牢固,搬迁才能跨大步;爬坡下坎挖阶梯,梯步均匀更省力;清除障碍要仔细,安全才能出效率。”

忙碌至晌午时分,高强度的体力活让机组员工有些体倦乏力。“开饭咯!”伴随着急促的脚步声和吃饭的吆喝声,机组后勤员工张翠菊把午饭送到了工地。

“我们机组5人在一起合作10多个年头了,大家有困难一起面对,从不拉稀摆带。”黄存义说,他们每天讨论最多的就是时间、进度、质量、安全,大家心往一处想,劲往一处使,人心齐,干活才有战斗力。

饭后,钻机的轰鸣声,搬迁的号子声在春天的崇山峻岭中再次沸腾,深沟险壑间,留下一道道物探员工寻找油气宝藏、保障国家能源安全的奋斗足记。