□吴明嫒

池4井位于大池干气田的半山腰,一条井场公路蜿蜒盘旋下山,连接着井站和丰都城。

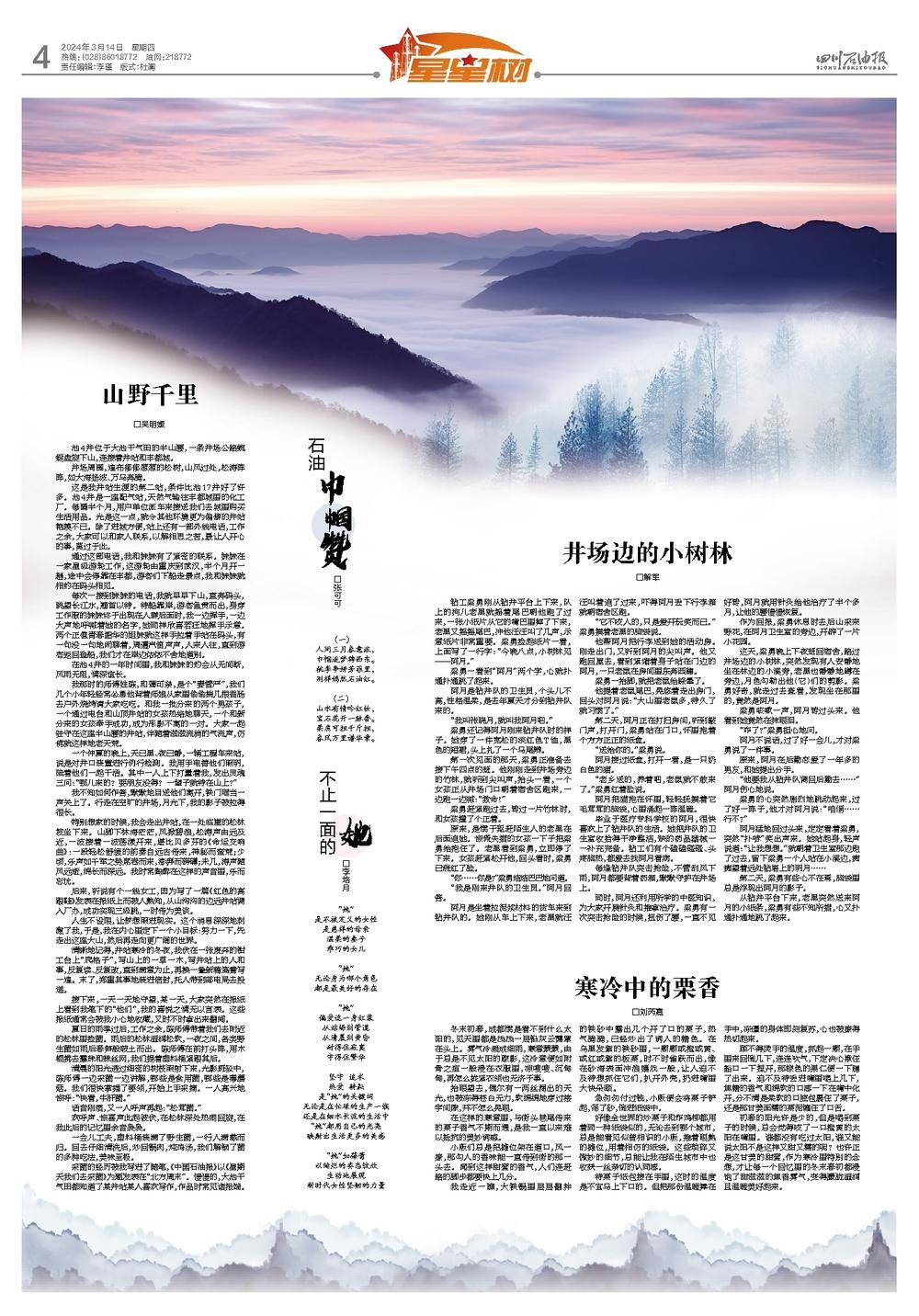

井场周围,遍布郁郁葱葱的松树,山风过处,松涛阵阵,如大海扬波、万马奔腾。

这是我井站生涯的第二站,条件比池17井好了许多。池4井是一座配气站,天然气输往丰都城里的化工厂。每隔半个月,用户单位派车来接送我们去城里购买生活用品。光是这一点,就令其他环境更为偏僻的井站艳羡不已。除了进城方便,站上还有一部外线电话,工作之余,大家可以和家人联系,以解相思之苦,最让人开心的事,莫过于此。

通过这部电话,我和妹妹有了紧密的联系。妹妹在一家星级游轮工作,这游轮由重庆到武汉,半个月开一趟,途中会停靠在丰都,游客们下船走景点,我和妹妹就相约在码头相见。

每次一接到妹妹的电话,我就早早下山,直奔码头,眺望长江水,翘首以待。待船靠岸,游客鱼贯而出,身穿工作服的妹妹终于出现在人群后面时,我一边挥手,一边大声地呼喊着她的名字,她同样欣喜若狂地挥手示意。两个正值青春韶华的姐妹就这样手拉着手站在码头,有一句没一句地闲聊着,周遭汽笛声声,人来人往,直到游客返回登船,我们才在岸边依依不舍地道别。

在池4井的一年时间里,我和妹妹的约会从无间断,风雨无阻,情深谊长。

我那时的师傅姓陈,和蔼可亲,是个“妻管严”,我们几个小年轻经常怂恿他背着师娘从家里偷偷揣几根香肠去户外烧烤请大家吃吃。和我一批分来的两个男孩子,一个通过电台和山顶井站的女孩热络地聊天,一个和新分来的女孩牵手成功,成为形影不离的一对。大家一起驻守在这座半山腰的井站,伴随着滋滋流淌的气流声,仿佛就这样地老天荒。

一个仲夏的晚上,天已黑、夜已静,一辆工程车来站,说是对井口装置进行例行检测。我用手电替他们照明,陪着他们一起干活。其中一人上下打量着我,发出灵魂三问:“哪儿来的?耍朋友没得?一辈子就待在山上?”

我不知如何作答,默默地目送他们离开,铁门哐当一声关上了。行走在空旷的井场,月光下,我的影子被拉得很长。

特别想家的时候,我会走出井站,在一处临崖的松林坡坐下来。山脚下林海茫茫,风掀碧浪,松涛声由远及近,一波接着一波荡漾开来,堪比贝多芬的《命运交响曲》:一段轻松舒缓的前奏自远古传来,神秘而蛮荒;少顷,乐声如千军之势席卷而来,澎湃而磅礴;未几,涛声随风远逝,绵长而深远。我时常陶醉在这样的声音里,乐而忘忧。

后来,听说有个一线女工,因为写了一篇《红色的高跟鞋》发表在报纸上而被人熟知,从山沟沟的边远井站调入厂办,成功实现三级跳,一时传为美谈。

人生不设限,让梦想照进现实。这个消息深深地刺激了我,于是,我在内心里定下一个小目标:努力一下,先走出这座大山,然后再走向更广阔的世界。

清晰地记得,井站寒冷的冬夜,我伏在一张废弃的钳工台上“爬格子”,写山上的一草一木,写井站上的人和事,反复读、反复改,直到满意为止,再换一叠新稿笺誊写一遍。末了,郑重其事地装进信封,托人带到邮电局去投递。

接下来,一天一天地守望,某一天,大家突然在报纸上看到我笔下的“他们”,我的喜悦之情无以言表。这些报纸通常会被我小心地收藏,又时不时拿出来翻阅。

夏日的雨季过后,工作之余,陈师傅带着我们去附近的松林里捡菌。雨后的松林湿润松软,一夜之间,各类野生菌如雨后春笋般破土而出。陈师傅在前打头阵,用木棍拂去露珠和蛛丝网,我们提着塑料桶紧跟其后。

清晨的阳光透过细密的树枝照射下来,光影斑驳中,陈师傅一边采菌一边讲解,哪些是食用菌,哪些是毒蘑菇。我们很快掌握了要领,开始上手采摘。一人高兴地惊呼:“快看,牛肝菌。”

话音刚落,又一人呼声再起:“松茸菌。”

欢呼声、惊喜声此起彼伏,在松林深处热闹回旋,在我此后的记忆里余音袅袅。

一会儿工夫,塑料桶装满了野生菌,一行人满载而归。回去仔细清洗后,炒回锅肉,炖鸡汤,我们解锁了菌的多种吃法,美味至极。

采菌的经历被我写进了随笔,《中国石油报》以《星期天我们去采菌》为题发表在“北方周末”。慢慢的,大池干气田都知道了某井站某人喜欢写作,作品时常见诸报端。