□刘玲

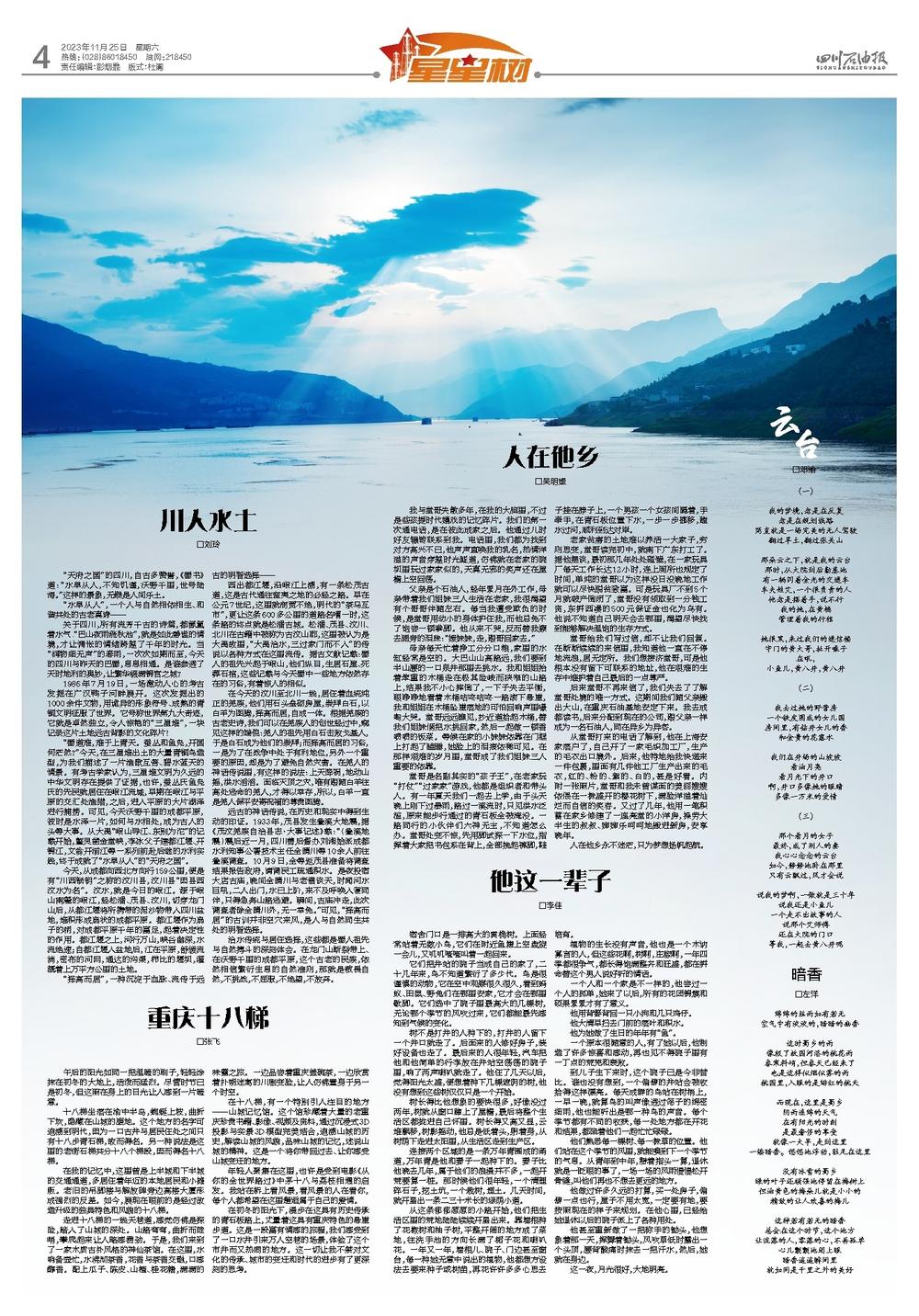

“天府之国”的四川,自古多赞誉,《蜀书》道:“水旱从人,不知饥谨,沃野千里,世号陆海。”这样的景象,无疑是人间乐土。

“水旱从人”,一个人与自然相依相生、和谐共处的古老真谛——

关于四川,所有流芳千古的诗篇,都氤氲着水气.“巴山夜雨涨秋池”,就是如此静谧的情境,才让惆怅的情绪跨越了千年的时光。当“润物细无声”的春雨,一次次如期而至,今天的四川与昨天的巴蜀,息息相通。是谁参透了天时地利的奥妙,让繁华缀满锦官之城?

1986年7月19日,一场激动人心的考古发掘在广汉鸭子河畔展开。这次发掘出的1000余件文物,用诡异的形象符号、成熟的青铜文明征服了世界。它号称世界第九大奇迹,它就是卓然独立,令人惊艳的“三星堆”,一块记录这片土地远古背影的文化碎片!

“蜀道难,难于上青天。蚕丛和鱼凫,开国何茫然?”今天,在三星堆出土的大量青铜鸟造型,为我们描述了一片渔歌互答、碧水蓝天的情景。有考古学家认为,三星堆文明为久远的中华文明存在提供了证据,也许,蚕丛氏鱼凫氏的先民就居住在岷江流域,早期在岷江与平原的交汇处渔猎,之后,进入平原的大片湖泽进行捕捞。可见,今天沃野千里的成都平原,彼时是水泽一片,如何与水相处,成为古人的头等大事。从大禹“岷山导江、东别为沱”的记载开始,鳖灵凿金堂峡,李冰父子建都江堰、开锦江,文翁开湔江等一系列前赴后继的水利实践,终于成就了“水旱从人”的“天府之国”。

今天,从成都向西北方向行159公里,便是有“川西锁钥”之称的汶川县,汶川县“因县西汶水为名”。汶水,就是今日的岷江。源于岷山南麓的岷江,经松潘、茂县、汶川,切穿龙门山后,从都江堰将所携带的泥沙物带入四川盆地,堆积形成扇状的成都平原。都江堰作为扇子的柄,对成都平原千年的富足,起着决定性的作用。都江堰之上,河行万山,峡谷幽深,水流绝速;自都江堰入盆地后,江在平原,舒缓流淌,密布的河网,通达的沟渠,栉比的堰坝,灌溉着上万平方公里的土地。

“择高而居”,一种沉淀于血脉、流传于远古的明智选择——

西出都江堰,沿岷江上溯,有一条松茂古道,这是古代通往蛮夷之地的必经之路。早在公元7世纪,这里就商贾不绝,明代的“茶马互市”,更让这条600多公里的道路名嘈一时,这条路的终点就是松潘古城。松潘、茂县、汶川、北川在古籍中被称为古汶山郡,这里被认为是大禹故里,“大禹治水,三过家门而不入”的传说以各种方式在这里流传。据古文献记载:蜀人的祖先兴起于岷山,他们纵目,生居石屋、死葬石棺,这些记载与今天蜀中一些地方依然存在的习俗,有着惊人的相似。

在今天的汶川至北川一线,居住着血统纯正的羌族,他们用石头垒砌房屋,崇拜白石,以白羊为图腾,择高而居,自成一体。根据羌族的古老史诗,我们可以在羌族人的创世经过中,窥见这样的端倪:羌人的祖先用白石击败戈基人,于是白石成为他们的崇拜;而择高而居的习俗,一是为了在战争中处于有利地位,另外一个重要的原因,却是为了避免自然灾害。在羌人的神话传说里,有这样的说法:上天降祸,地动山摇,洪水滔滔。面临灭顶之灾,唯有跟随白羊往高处逃命的羌人,才得以幸存,所以,白羊一直是羌人保平安寄祝福的尊贵图腾。

远古的神话传说,在历史和现实中得到生动的印证。1933年,茂县发生叠溪大地震,据《茂汶羌族自治县志·大事记述》载:“(叠溪地震)震后近一月,四川善后督办刘湘始派成都水利知事公署技术主任全晴川等10余人前往叠溪调查。10月9日,全等返茂县准备将调查结果报告政府,请调民工疏通积水。是夜投宿大店古庙,晚间全晴川与老僧谈天,时闻河水巨吼,二人出门,水已上阶,来不及呼唤入寝同伴,只得急奔山路逃避。瞬间,古庙冲走,此次调查者除全晴川外,无一幸免。”可见,“择高而居”的古训并非空穴来风,是人与自然同生共处的明智选择。

治水传统与居住选择,这些都是蜀人祖先与自然搏斗的深刻体会。在龙门山断裂带上、在沃野千里的成都平原,这个古老的民族,依然相信繁衍生息的自然准则,那就是敬畏自然,不挑战,不屈服,不绝望,不放弃。