□第广龙

朱鹮是在被宣布灭绝之后,又在陕西洋县一棵臭椿树上发现的。当时,在秦岭深处,朱鹮就这四只,这也是全世界朱鹮的总数。生命存在的消息,意味着拯救和关注,这种稀奇的鸟逐渐为世人所了解和喜爱。

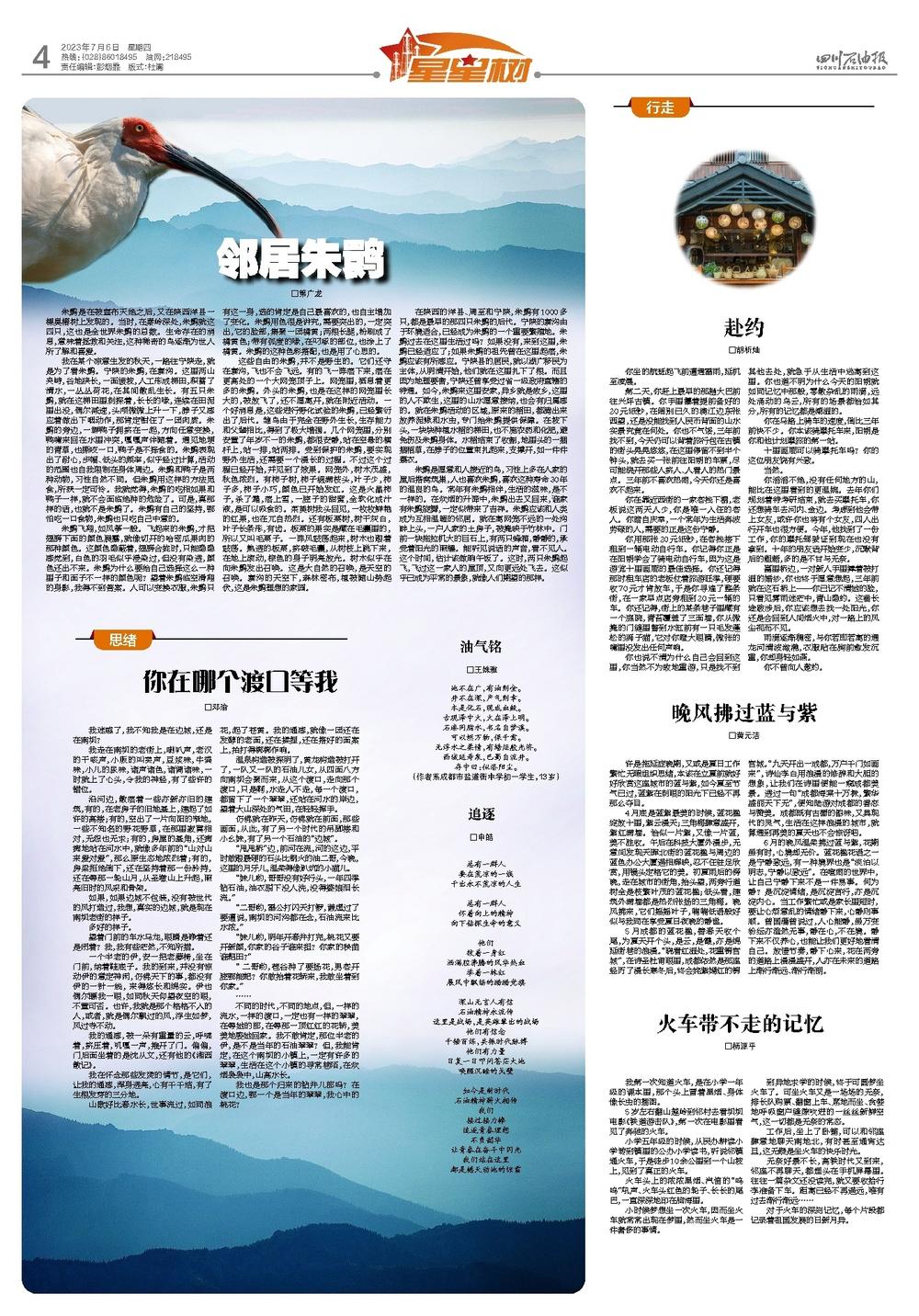

我在某个凉意生发的秋天,一路往宁陕走,就是为了看朱鹮。宁陕的朱鹮,在寨沟。这里两山夹峙,谷地狭长,一面缓坡,人工形成梯田,积蓄了清水,一丛丛荷花,在其间散乱生长。有五只朱鹮,就在这梯田里刺探着,长长的喙,连续在田泥里出没,偶尔减速,头颅微微上升一下,脖子又感应着做出下咽动作,那肯定钳住了一团肉质。朱鹮的旁边,一群鸭子拥挤在一起,方向任意变换,鸭嘴来回在水里冲突,嘎嘎声伴随着。遇见地埂的青草,也撕咬一口,鸭子是不择食的。朱鹮表现出了耐心,步幅、低头的频率,似乎经过计算,活动的范围也自我限制在身体周边。朱鹮和鸭子是两种动物,习性自然不同。但朱鹮用这样的方法觅食,所获一定可怜。我就觉得,朱鹮的吃相如果和鸭子一样,就不会面临绝种的危险了。可是,真那样的话,也就不是朱鹮了。朱鹮有自己的坚持,哪怕吃一口食物,朱鹮也只吃自己中意的。

朱鹮飞翔,如风筝一般。飞起来的朱鹮,才把翅膀下面的颜色展露,就像切开的哈密瓜果肉的那种颜色。这颜色隐蔽着,翅膀合拢时,只能隐隐感觉到,白色的羽毛似乎浸染过,但没有染透,颜色还出不来。朱鹮为什么要给自己选择这么一种里子和面子不一样的颜色呢?望着朱鹮临空滑翔的身影,我得不到答案。人可以变换衣服,朱鹮只有这一身,选的肯定是自己最喜欢的,也自主增加了变化。朱鹮用色很是讲究,需要突出的,一定突出,它的脸部,集聚一团橘黄;两根长腿,粉刷成了橘黄色;带有弧度的喙,在叼啄的部位,也涂上了橘黄。朱鹮的这种色彩搭配,也是用了心思的。

这些自由的朱鹮,并不是野生的。它们还守在寨沟,飞也不会飞远。有的飞一阵落下来,落在更高处的一个大网笼顶子上。网笼里,栖息着更多的朱鹮。外头的朱鹮,也是在这样的网笼里长大的,被放飞了,还不愿离开,就在附近活动。一个好消息是,这些进行野化试验的朱鹮,已经繁衍出了后代。雏鸟由于完全在野外生长,生存能力和父辈相比,得到了极大增强。几个网笼里,分别安置了年岁不一的朱鹮,都很安静,站在空悬的横杆上,站一排,站两排。受到保护的朱鹮,要实现野外生活,还需要一个漫长的过程。不过这个过程已经开始,并见到了效果。网笼外,树木茂盛,秋色浓烈。有柿子树,柿子缀满枝头,叶子少,柿子多,柿子小巧,颜色已开始发红。这是火晶柿子,杀了霜,落上雪,一腔子的甜蜜,全软化成汁液,是可以吸食的。茱萸树我头回见,一枚枚鲜艳的红果,也在兀自热烈。还有板栗树,树干灰白,叶子长条形,有齿。板栗的果实是藏在毛囊里的,所以又叫毛栗子。一阵风鼓荡起来,树木也跟着鼓荡。熟透的板栗,挤破毛囊,从树枝上跳下来,在地上滚动,棕色的身子明亮放光。树木似乎在向朱鹮发出召唤。这是大自然的召唤,是天空的召唤。寨沟的天空下,森林密布,植被随山势起伏,这是朱鹮理想的家园。

在陕西的洋县、周至和宁陕,朱鹮有1000多只,都是最早的那四只朱鹮的后代。宁陕的寨沟由于环境适合,已经成为朱鹮的一个重要繁殖地。朱鹮过去在这里生活过吗?如果没有,来到这里,朱鹮已经适应了;如果朱鹮的祖先曾在这里起落,朱鹮应该有所感应。宁陕县的居民,就以湖广移民为主体,从明清开始,他们就在这里扎下了根。而且因为地理要害,宁陕还曾享受过省一级政府直辖的待遇。如今,朱鹮来这里安家,异乡就是故乡,这里的人不欺生,这里的山水愿意接纳,也会有归属感的。就在朱鹮活动的区域,原来的稻田,都腾出来放养泥鳅和水虫,专门给朱鹮提供保障。在坡下头,一块块种植水稻的梯田,也不施农药和化肥,避免伤及朱鹮身体。水稻结束了收割,地里头的一捆捆稻草,在脖子的位置束扎起来,支撑开,如一件件蓑衣。

朱鹮是愿意和人接近的鸟,习性上多在人家的屋后搭窝筑巢,人也喜欢朱鹮,喜欢这种寿命30年的温良的鸟。常年有朱鹮相伴,生活的滋味,是不一样的。在炊烟的升降中,朱鹮出去又回来,谁家有朱鹮旋舞,一定似带来了吉祥。朱鹮应该和人类成为互相温暖的邻居。就在离网笼不远的一处沟畔上头,一户人家的土房子,被掩映于竹林中。门前一块拖拉机大的巨石上,有两只蜂箱,静静的,承受着阳光的照耀。能听见说话的声音,看不见人。这个时间,估计该做晌午饭了。这时,两只朱鹮起飞,飞过这一家人的屋顶,又向更远处飞去。这似乎已成为平常的景象,就像人们期望的那样。