□刘玉

80年代:改革春风

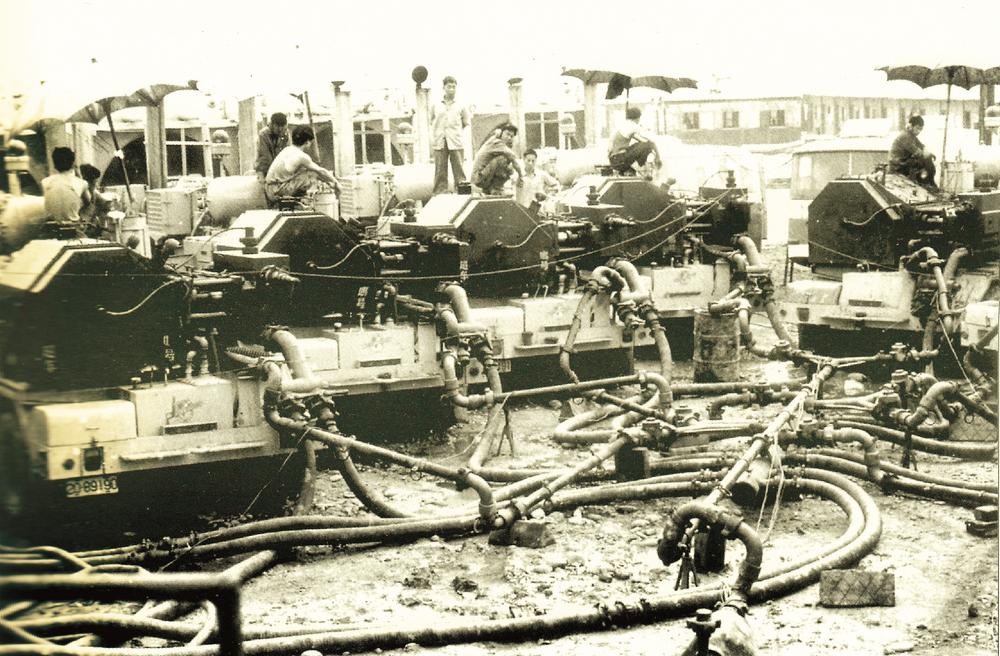

在改革开放春风的吹拂下,四川油气田对国际合作敞开了怀抱。1982年至1990年期间,原四川石油管理局先后引进斯伦贝谢、吉尔哈特、哈里伯顿和CER公司开展工程技术服务,压裂酸化作业的新理念、新工艺、新体系、新作业模式给予压裂酸化从业人员巨大冲击。这一时期,“设计—工程—产品”一体化服务模式萌芽破土。

1980年代后期,压裂酸化作业从单井转向区块。当时,井下作业公司需要针对川东卧龙河、新市、双龙和川中磨溪两个地区,以减少气层污染为主要目标,拟定储层改造的总体设计和分段措施,压裂酸化施工设计总量陡增。

1982年,井下作业公司购置了PC-1500计算机,第一次编制了压裂参数计算软件。后又添置了IBM计算机,并根据现场应用需求编制了高压酸化、前置液压裂酸化、加砂压裂设计计算程序。该程序以SHE计算软件为基础,采用PKN、KGD裂缝几何数字模型进行模拟,是当时国际通用的主流设计计算程序。计算程序的引入,实现了不同规模、不同施工参数的计算和对比,能直接提供27种方案供选择。半数字化的设计为压裂酸化施工提供了更精细的参数设置,后来,井下作业公司在此基础上,自主研发了U-Frac压裂设计系统,使得压裂设计更加科学化专业化。

在施工设计中,井下作业公司也通过现场观摩学习,为川东、川中这两个地区压裂酸化作业领域建立起“设计符合率”的全新理念,明确了现场作业参数向施工设计看齐的调整方向,以及综合性分析、调整方法,一改此前设计、施工“两张皮”的现象。酸液体系也进一步丰富,不断强化着酸化作业改造程度。这一时期最负盛名的胶凝酸及降阻酸、泡沫酸,都在不同程度上,通过降低泵注压裂或地层酸液滤失速度,扩大了酸液进入地层的深度。

细致翻阅当年的施工总结,上面常有让人大吃一惊之处,比如:“1986年前,200立方米大型酸量施工10井次,施工有效率10%;100—200立方米酸量施工57井次,施工有效率27%;80—100立方米酸量施工135井次,施工有效率41%。可见大型酸化需慎用。”从现在动辄1000—2000 立方米的注入地层液体总量来看,这样的注入量何须小心翼翼,但在当时,每一点提高都来之不易。

与国外的技术交流,也让萌芽于1978年的前置液压裂酸化作业工艺逐步走向成熟。该工艺通过前置液压裂地层建立人工裂缝,再向人工裂缝泵注酸液进行酸化改造,最后再一次泵注前置液将酸液推向深层。1984年,井下作业公司在卧69井采用该工艺后,日产气量从3.36万方成功提升至7.28万方,增产效果明显。并在此基础上不断发展完善了适用不同地层温度的前置液配方,实现了施工注入程序的标准化。

而加砂压裂工艺则随着石油工业部、四川石油管理局科学压裂样板井工作的开展,完成快速升级,实现了配套装置和作业程序同步走向标准化。当年4口样板井100%的成功率,在石油工业部全国样板井初评会上大获好评。

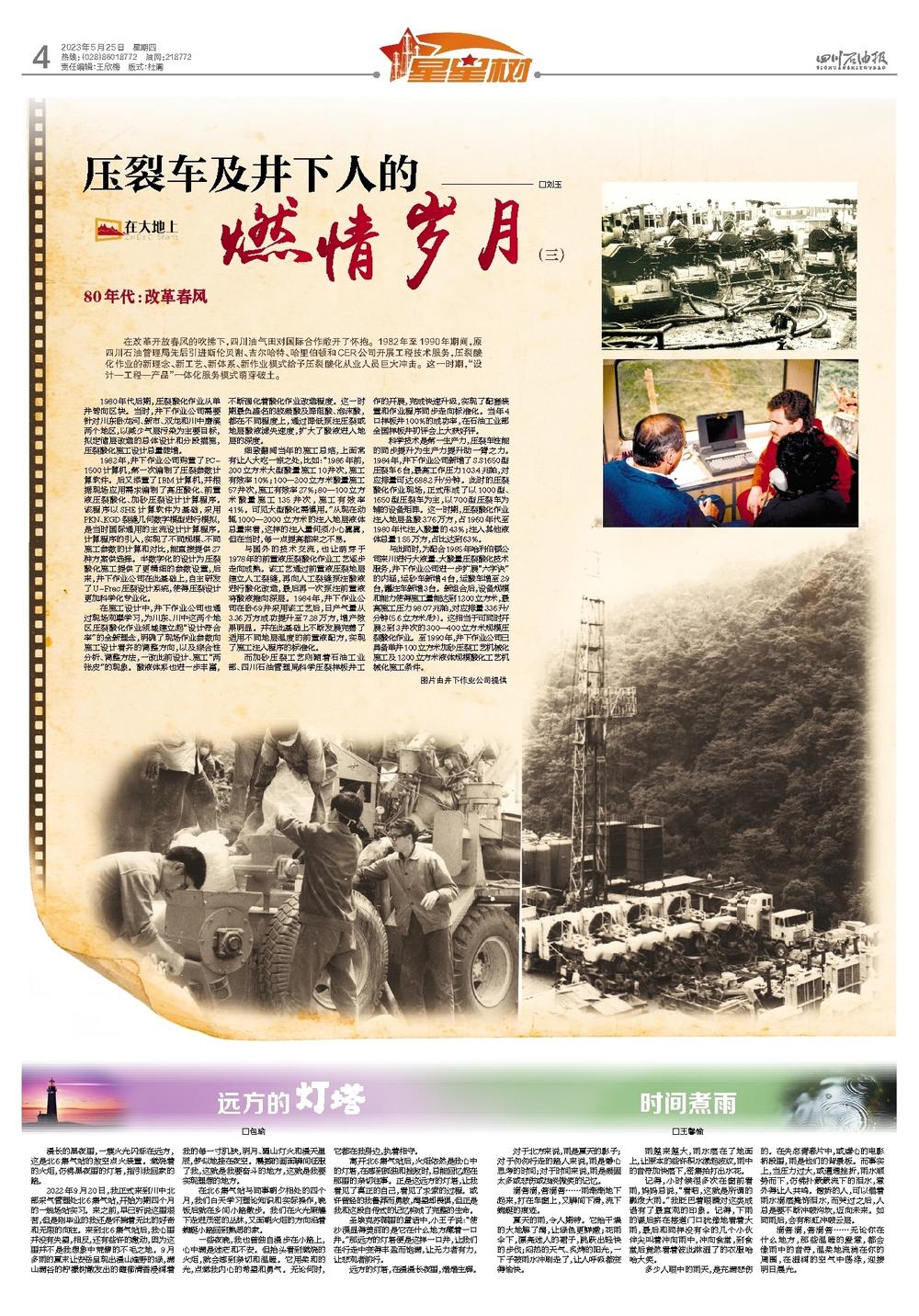

科学技术是第一生产力,压裂车性能的同步提升为生产力提升助一臂之力。1984年,井下作业公司新增了S.S1650型压裂车6台,最高工作压力103.4兆帕,对应排量可达688.2升/分钟。此时的压裂酸化作业现场,正式形成了以1000型、1650型压裂车为主,以700型压裂车为辅的设备矩阵。这一时期,压裂酸化作业注入地层盐酸3.76万方,占1960年代至1980年代注入酸量的43%;注入其他液体总量1.55万方,占比达到63%。

与此同时,为配合1985年哈利伯顿公司来川进行大液量、大酸量压裂酸化技术服务,井下作业公司进一步扩展“六字诀”的内涵,运砂车新增4台,运酸车增至29台,罐注车新增3台。新组合后,设备规模和能力使得施工量能达到1200立方米,最高施工压力98.07兆帕,对应排量336升/分钟(5.6立方米/秒)。这相当于可同时开展2到3井次的300—400立方米规模压裂酸化作业。至1990年,井下作业公司已具备单井100立方米加砂压裂工艺机械化施工及1200立方米液体规模酸化工艺机械化施工条件。 图片由井下作业公司提供