□刘玉

“镗”——

1965年,在威远桐子堡的酸化作业现场,四川石油管理局井下作业处员工吴道高正有力敲击油管,让响声努力穿过人声与设备轰鸣声交织的嘈杂,发出信号,示意压裂车操作手“准备开泵”。

“开泵”——

2023年2月,在威远严陵的工厂化压裂现场,井下作业公司YS49121队副队长周睿正通过对讲机发出指令,示意各岗位操作人员“准备进入主压裂程序”。

两个时代的压裂作业开工序曲就这样隔着一甲子的时光,在威远山头回荡、重叠。

1965年,全国民用汽车总量仅29万辆,汽车作为稀罕物件难入寻常百姓家,而此时的井下作业公司(原四川石油管理局井下作业处)却拥有一批大块头的特种设备车辆,其中固井、压裂专业作业及配套设备有120台,虽然压裂车占比不足10%,但家底堪称丰厚。

那一年,距离四川开始在油气井进行酸化工艺探索虽已过去10年,但大多数酸化施工还未能“一次性成功”,压裂施工的雏形还遥遥无期。那年9月,威远气田拉开了一场轰轰烈烈的石油大会战,近万人在威远新场集结,日后,它被命名为“红村会战”,在四川油气田发展史中熠熠闪光。

光阴荏苒。2022年,我国民用汽车总量达到28087万辆,私人汽车保有量突破24393万辆。中国制造业的能力已今非昔比,压裂车等特种设备全面国产化,其性能直追国际先进水平。井下作业公司在这六十年间,围绕油气增储上产发展完善了压裂、固井、连续油管作业、工具及油化产品五大专业,形成了“设计—工程—产品”一体化服务模式,装备设备高达219台,其中压裂车157台,占比超过70%。碳酸盐岩酸压成为常规储层开发的重要支撑,页岩气工厂化压裂工艺及致密气压裂工艺则成为实现非常规领域增储上产的尖兵利刃。随着在“第一口水平井压裂”“第一口页岩气井压裂”等空白领域的不断突破与发展,井下作业公司的实力和声誉与日俱增。

威远—长宁国家级页岩气开发示范区的大开发,使得“红村会战”的鼎盛重现。在页岩气工厂化压裂作业现场,一个平台所需的压裂车数量是1965年井下作业公司所拥有压裂车总数的两倍,而以井下作业公司当下的实力,这样的平台可以同时组织20个(含新疆苏里格)。压裂车单车作业功率(俗称水马力)更提升了10倍有余。

这个有关压裂车、井下作业能力、井下人的故事需要放在时代的大背景下被审视和打量,它的背后折射的,不仅是石油工业的日新月异,还有中国制造业的磅礴崛起。这是小故事,也是宏阔历史。

60年代:来自空白

“1964年底,我们全年施工作业一次成功率达到97%,其中有3个月均为100%。”这是吴道高工作笔记里的记录,他是井下作业公司当年“学大庆赶先进”的先模代表。那时,该公司酸化作业刚拥有专属设备,提高设备完好率、争取施工作业一次性成功还是一个“需要努力实现”的目标。

以此往前十年。1955年,四川地区才开始在隆昌圣灯山构造第一口井进行酸化作业初探,关于压裂车的一切刚从一片空白中走来。那时,没有专用注酸设备、没有经验,酸化改造成效也并不明显。到1958年,酸化作业依旧还在使用固井车或洗井机搭配手压泵进行注酸,并需要人工搬酸、倒酸、配酸。直至1961年,从玉门油田调来2台专用的苏联制造2AH-500型压裂车,才真正开始了川渝地区压裂车的故事。该车的最高工作压力可达49.03Mpa,对应排量仅为247.8L/min,与现在单车最高工作压力140Mpa,对应排量能达到800L/min的压裂车来说,不值一提。而这49.03Mpa的最高工作压裂,也成了当时川渝地区酸化作业的天花板。

1964年1月1日,四川石油管理局井下作业处正式成立,专用压裂车增至3台,其中包含新增1台国内组装的LYC-500型压裂车。在同样49.03Mpa最高工作压力下,对应排量仅为27L/min,相比苏联制造的500型压裂车,其作业能力约为十分之一。

至1965年底,井下作业公司所能用于酸化作业的专属压裂车终于增加至11台。其中还包含了5台性能略低的AC-400型压裂车。此时400型/500型压裂车的命名方式,和HQ2000型压裂车及后续型号根据设备作业功率命名不一样,那时的型号根据设备作业压力等级命名,从命名即可知晓其对应的最大工作压裂等级,就像400型刚好对应当年源自苏联的压力单位习惯400kgf/cm^3(39.23Mpa),500型则对应500kgf/cm^3(49.03Mpa)。

压裂车设备性能制约着压裂的工艺发展,压裂车能力不足,就无法提升酸液的泵注压力,一旦地层吸酸指数不足,那么酸化作业就难以成功。1961年,井下作业公司的500型压裂车的施工压力低于29.42Mpa;直到1966年,在威3井才实现了49.03Mpa的高压施工,而这一成果是更换方案实施了五次作业后的结果,也确保了该井日产从2080立方米提高到8000立方米,增产效果明显。

受限于设备能力,20世纪60年代初期的压裂作业必须围绕设备性能“量体裁衣”,在这个大背景下,四川油气田开始了对油气压裂酸化工艺的探索。最终,形成了最初“手工版”的储、运、配、供、压、排的压裂酸化作业“六字诀”:井场用瓦罐储酸,运输车装载着储酸坛充当运酸车,配酸全靠人力从瓦罐向铁皮桶里倾倒,供酸则使用自吸泵,压酸最好的设备也只是2台500型压裂车,排酸无专用设备,只能慢慢排。

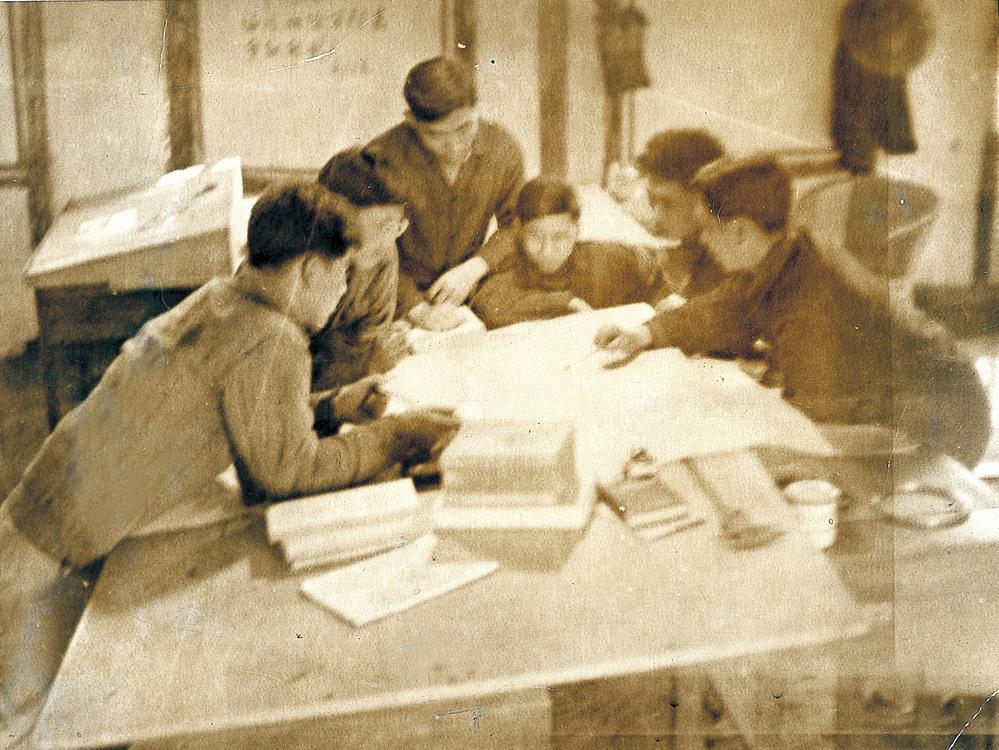

与此同时,酸化作业对应的酸液体系也十分原始,酸化后关井反应时间也较长。在这一时期,平均酸化年作业量仅49.5井次,经过酸化作业改造的井,测试日增产量大约在3.8万方,施工有效率平均为39.9%。吴道高那一代的压裂人只能参照苏联有关书本资料,在实际施工中“干着看”。带着“完成的任何一次工艺的首次作业,就可能是一次全国性零突破”的信念,这一时期的压裂酸化作业在“手工时代”默默前行。

图片由井下作业公司提供